GröschlerHaus aktuell

- Rede von Jürgen Ploeger-Lobeck anlässlich des 87. Jahrestags des Pogroms gegen die Juden der Stadt Jever

- Wangerooge: Das jüdische Ehepaar Hermann und Martha Levy

- Stolpersteine Wilhelmshaven – Begleitheft zur Verlegung am 8.2.2025

- 2026-01-22: „History Month“ macht Kolonialgeschichte greifbar

KULTUR Forum Koloniales Erbe bietet Reihe von Filmabenden und Vorträgen – Freier Eintritt und Diskussionsrunden [Wilhelmshavener Zeitung] - 2026-01-19: Gröschler-Haus soll ein Baudenkmal werden

GESCHICHTE Verfahren zur Aufnahme in Denkmalliste läuft – Mehr als nur ein einfaches Gebäude in Jevers Innenstadt [Jeversches Wochenblatt] - 2026-01-06: Gröschler-Haus: Besucherplus und Vielfalt

KULTUR Steigende Besucherzahlen im Haus zur jüdischen Geschichte – Programm mit lokalen Partnern [Jeversches Wochenblatt]

Biographien

In diesem Bereich stellen wir Ihnen Biographien jüdischer Einwohner Jevers vor.

Zu den Biographien

Audiokommentare

Bildarchiv

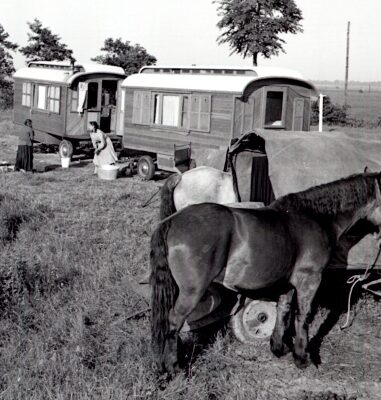

Fotoausstellung

Lager und Stellplätze von Sinti und Roma

Die Fotoausstellung wird vom 22. Januar bis zum 5. März 2026 im GröschlerHaus Jever gezeigt. Do 15-18 Uhr sowie Fr 11-14 Uhr.

Dauerausstellung

Biografien, Fotos und Dokumente zeigen die Geschichte der Juden Jevers und ihrer Synagoge von der jüdischen Emanzipation ab 1840, über die NS-Zeit bis in die Nachkriegszeit. Mit Fundstücken der 1938 zerstörten Synagoge.

Besichtigung während der regulären Öffnungszeiten und nach Vereinbarung

Das GröschlerHaus

ist das Zentrum für Jüdische Geschichte und Zeitgeschichte der Region Friesland / Wilhelmshaven. Es befindet sich auf dem Grundstück der 1938 im Novemberpogrom zerstörten Synagoge von Jever, Große Wasserpfortstr. 19. Die Dauerausstellung zeigt auf 160 m² die Geschichte der Juden Jevers in den Stationen Emanzipation, Verfolgung und Nachkriegszeit. In die Ausstellung integriert sind die ursprünglich an die Synagoge angrenzenden Gebäude der Mikwe und der jüdische Schule, die den Abriss der Brandruine überstanden haben.

Die Ausstellung ist Donnerstag von 15 bis 18 Uhr, Freitag von 11 bis 14 Uhr und von April bis Oktober auch am Samstag von 11 bis 14 Uhr sowie nach Anmeldung unter info@groeschlerhaus.eu geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Als Zentrum zur allgemeinen Zeitgeschichte bietet das GröschlerHaus außerdem Veranstaltungen an, die sich beispielsweise mit der aktuellen Situation von Geflüchteten, Sinti und Roma und den Folgen des Kolonialismus in unserer Region beschäftigen.

Als außerschulischer Lernort des Landkreises Friesland entwickelt das GröschlerHaus zusammen mit den Schulen Unterrichtsmodule für die Fächer Geschichte, Politik, Religion und Werte/Normen. Die Internetzeitschrift www.groeschlerhaus.eu bietet Materialien und wissenschaftliche Artikel an.

Das GröschlerHaus ging 2014 aus einem 1978 am Mariengymnasium Jever begründeten Projekt zur NS-Geschichte der Region hervor. Der ehrenamtliche Arbeitskreis GröschlerHaus (im Jeverländischen Altertums- und Heimatverein e.V.) entwickelt die Einrichtung zusammen mit dem Schlossmuseum Jever weiter. Sie ist Bestandteil der “Erinnerungsorte in Friesland” des Zweckverbands Schlossmuseum Jever. Eigentümerin des Gebäudes ist die Heeren-Stiftung.

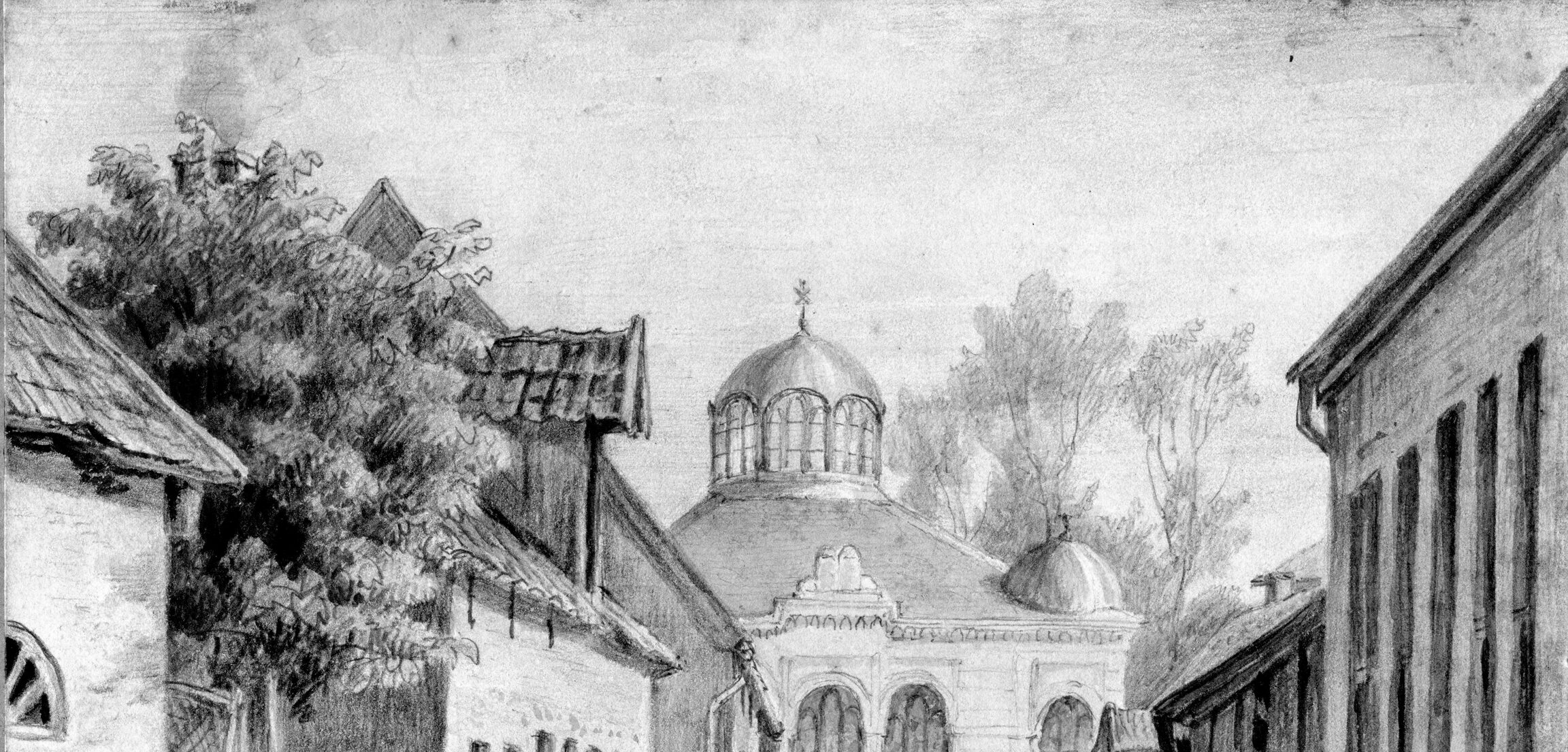

Hermann und Julius Gröschler

Auf dem Grundstück des GröschlerHauses errichteten die Juden Jevers 1802 ihre erste Synagoge. Hier weihten sie 1880 einen Neubau ein, der als schönste und größte Synagoge weit und breit galt. Diesen zerstörten örtliche Nationalsozialisten beim Pogrom vom 9. November 1938. Gleichzeitig wurden alle männlichen Juden der Stadt in das KZ Sachsenhausen verschleppt. Auf dem Gelände der Synagoge entstand 1954 ein Geschäftshaus. Seit 2014 befindet sich hier das GröschlerHaus. Der Name erinnert an die beiden letzten Vorsteher der Synagogengemeinde.

Hermann Gröschler (1880 – 1944 ) leitete zusammen mit seinem Bruder Julius bis zur Enteignung durch die Nationalsozialisten 1938/39 den Großhandel “S. Gröschler KG” an der Albanistraße. Er war seit 1923 Vorsteher der jüdischen Gemeinde und politisch und gesellschaftlich sehr engagiert. 1933 entfernten ihn die Nationalsozialisten aus dem Stadtrat und aus den Vorständen der Stadtsparkasse Jever und des Arbeitsamts Wilhelmshaven /Rüstringen.

1939 emigrierte er in die Niederlande, wurde nach der deutschen Okkupation 1942 in das Durchgangslager Westerbork verschleppt und erlag 1944 der KZ-Haft in Bergen-Belsen.

Julius Gröschler (1884 -1944) wurde als nachfolgender Gemeindevorsteher 1940 von der Geheimen Staatspolizei, dem Landkreis Friesland und der Stadt Jever bei seinem Leben und seinen finanziellen Mitteln dafür haftbar gemacht, dass die angeordnete Zwangsumsiedlung der jeverschen Juden in die deutschen Großstädte innerhalb von sechs Wochen auch tatsächlich erfolgte.

Nach Aufenthalt in einem sog. “Judenhaus” in Hamburg wurde das Ehepaar Julius und Hedwig Gröschler 1943 in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert und 1944 in Auschwitz-Birkenau ermordet.