Jever erlebte ein Ereignis, das auf sich hatte warten lassen. Jahrzehntelang. Eine Projektgruppe von Schülern und Lehrern des örtlichen Mariengymnasiums wagte den Schritt, die Hand der Freundschaft all denen entgegenzustrecken, die während des „Dritten Reiches“ ihrer Religionszugehörigkeit wegen aus Jever vertrieben wurden oder gerade noch dem Tod in den Konzentrations- und Vernichtungslagern entgehen konnten. Eingeladen wurden die Überlebenden der ehemals sehr zahlreichen jüdischen Gemeinde Jevers, die heute auf der ganzen Welt verstreut leben.

Die meisten dieser Menschen, deren Bürger- und Lebensrechte man vor 50 Jahren aberkannte, hatten ihren Geburts- und Wohnort nie wieder betreten. Eine der Emigranten, Käthe Löwenberg-Gröschler, die heute mit ihrem Ehemann in Groningen lebt, sprach auf dem Ehrenempfang der Stadt und des Landkreises für die dreizehn, die teilweise mit ihren Angehörigen angereist waren: „Als gebürtige Jeveranerin und eine der Älteren ist es mir ein Bedürfnis, einige Gedanken auszusprechen. Als wir nach beinahe 50 Jahren im Ausland zuerst von der Einladung hörten, reagierten wir, und wahrscheinlich soll es einigen anderen jeveraner Juden ebenso gegangen sein, skeptisch, hatte es doch in fast 50 Jahren keinen Versuch zu einem Kontakt gegeben. Aber sehr wahrscheinlich wären wir in einem früheren Stadium auch noch nicht reif gewesen, um eine uns gereichte Hand zu akzeptieren. Wir wussten wohl, dass einige Bestrebungen im Gange waren, wie z. B. die der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Oldenburg. Der Grund, dass wir dieser Einladung Folge geleistet haben, ist einzig euch Schülern und Lehrern des Mariengymnasiums zu verdanken. Ihr seid junge Menschen, die zur Zeit des Nationalsozialismus noch nicht geboren waren. Ihr seid unbelastet von der Vergangenheit.“

Als erster der Gäste traf Rolf Sternberg eine Woche vor der offiziellen Begegnungswoche aus New York ein. Ich möchte an dieser Stelle, als ein Beispiel für viele, die Geschichte Rolf Sternbergs ein wenig ausführen.

Als Rolf Sternberg zehn Jahre alt war, hatte er nicht das Recht, das Mariengymnasium oder eine andere weiterbildende Schule zu besuchen, weil die Nazis regierten, und er jüdischen Glaubens war. Dank den Bemühungen seines Vaters, Phillip Sternberg, der das Haus in der Schlosserstraße verkaufte und dann mit seiner Familie zunächst zu Verwandten nach Krefeld und später nach Bremen zog, konnte er nach langem, verzweifelten Warten noch nach Kriegsbeginn endlich die Auswanderung über Italien nach Argentinien erreichen.

In Südamerika bearbeiteten die Sternbergs eine Farm und verließen wieder das Land aus Furcht vor Peron und seinen Helfershelfern aus Nazi-Deutschland. So landeten sie schließlich, 1946, in den USA. Rolf Sternberg arbeitete in einer Bäckerei und ging abends zum Englisch-Unterricht, später dann zur High-School und zur Universität. Zunächst hatte er politische Wissenschaften und Geschichte studiert, später dann Geographie. Er promovierte und ist jetzt Professor an einer Universität im Staat New York.

„Natürlich werdet ihr begreifen, dass diese Wiederbegegnung mit unserer Heimatstadt für uns alle gewiss nicht leicht ist, verbunden mit emotional geladenen Gefühlen. Wir erkennen die Straßen und zum Teil die Häuser, in denen wir und unsere Eltern, Angehörige und Freunde gelebt haben, und aus denen wir ALLE vertrieben wurden. Dies bedeutete für den überwiegenden Teil der HOLOCAUST.“ (Käthe Löwenberg-Gröschler)

Begonnen hatten die Vorbereitungen für diese Begegnung im November 1982. Die Projektgruppe, die in wechselnder Besetzung bereits seit 1978 existiert und schon einige Ausstellungen, Aktionen und einen Fernsehfilm über den Weg Jevers in das Dritte Reich gemacht hatte, beschäftigte sich während dieser Zeit mit der Aufarbeitung der Geschichte der Juden in Jever und entdeckte dabei viele Spuren, Spuren der Ermordeten und der Überlebenden. Viele Fragen blieben unbeantwortet und konnten durch keine Ausstellung geklärt werden. Was kam nach der Emigration? Wie beurteilen die, die dem Holocaust entfliehen konnten, das Geschehene heute?

Der einzige Überlebende, der nach der Emigration nach Jever zurückkehrte, war Fritz Levy. Er hatte in Shanghai überlebt und kam 1950 aus San Francisco zurück. Er gab der Projektgruppe viele Anstöße für die Aufarbeitung dieser Zeit, er war sozusagen Inspirator, Helfer und Freund der Projektgruppe und Mitglied im Rat des jeverschen Jugendzentrums. Für viele Jeveraner jedoch war er das überlebende schlechte Gewissen, ein Mensch, der allein durch sein Auftreten, durch seine Anwesenheit provozierte, den Leuten in offene Wunden griff.

Bei meiner Rückkehr nach Jever 1950“, sagte Levy einmal, „das muss man sich so vorstellen wie Andorra, dieses Theaterstück von Max Frisch. Die Verhältnisse, wie sie sich entwickelt haben und wie der Mensch da drin steckt. Wenn ich wieder herkommen, sagte ich mir, dann muss ich die Dinge so nehmen, wie sie sind. Und ich sagte mir, von denen die Nazis wurden, da wurden ja auch viele reingetrieben, darauf gedrillt, durch Erziehung, Beruf und so. Wenn du damals geboren wärst, wärst du vielleicht auch ein Nazi geworden. Erst haben sie alle schön getan, aber ein paar Jahre später haben sie wieder Courage gehabt, den Nazi zu spielen, haben geglaubt, sie könnten über mich herziehen, da haben die wieder Oberwasser gekriegt. Ich konnte mit der Zeit hinkommen, wo ich wollte, zum Beispiel in ein Lokal in Hooksiel, ich bestell mir einen Kaffee und ein Ei und da sagt einer, für das, was du da isst, müssen wir bezahlen. Das sollte eine Anspielung sein auf Wiedergutmachung und so, als ob ich Millionen bekommen hätte. Ich wollte ja gar nichts haben, ich sagte mir, die Leute in Deutschland haben sowieso verloren. Und diese Fälle gab es mehr wie genug.“

Erst in hohem Alter fand Fritz Levy Anerkennung, besonders bei den Jugendlichen Jevers, die ihn so liebten, wie er sich selbst gab, als lieben, aber verständlicherweise äußerst zynischen Menschen, als „Ulenspeel“, „Diogenes“, als „Amateur-Viehlosoph, Stabsdirektor, Berufsverbrecher etc.“, als „Schandfleck und neuer Jesus in Jever“ und als „der einzige Nazi“, denn: Wenn, wie er sagte, keiner ein Nazi gewesen sein will, dann war er eben der einzige, denn einer musste es ja gewesen sein. Ein Akt der Anerkennung und der Rebellion gleichzeitig war es wohl, der dazu führte, dass Fritz Levy bei den Kommunalwahlen 1981 in den Stadtrat Jevers gewählt wurde. Somit war er nach dem Vorsteher der jüdischen Gemeinde Joseph David Joseph (1835-1936) und seinem Nachfolger Hermann Gröschler (1880-1944) nun der dritte Stadtrat jüdischen Glaubens in Jever im 20. Jahrhundert. Es war ein Ereignis, das ihn über Nacht weltbekannt machte.

Fritz Levy half der Projektgruppe bei der Suche nach den Spuren der Ermordeten, beim Wiederfinden jüdischer Wohnhäuser, bei der Suche nach dem Alltag im Nationalsozialismus und bei der Erkenntnis, dass die Geschichte lebt, dass sie etwas Erfahrbares ist und dass viele, die in ihr eine aktive oder passive Rolle spielten, heute noch unter uns sind, viele, die auch heute noch liebend gern weiterschweigen würden.

Fritz Levy konnte an der Begegnung mit den Emigranten nicht mehr teilnehmen, obwohl er die Ausstellung über die Geschichte der Juden Jevers noch mit vorbereitet hatte. Er wählte im Oktober 1982 den Freitod und wurde als letzter in Jever lebender Bürger jüdischen Glaubens am 1. November 1982 auf dem jüdischen Friedhof in Schenum bei Jever begraben.

Besonders deutlich machte die Projektgruppe ihre Ziele und ihre Motivation bei dem Ehrenempfang der Emigranten durch die Stadt Jever und den Landkreis Friesland am 25. April im Audienzsaal des jeverschen Schlosses: „Vielen Leuten ist es wohl unklar, was unser Ziel war und ist, nämlich, dass die Vertriebenen ihren alten Wohnort wiedersehen, alte Kontakte aufgefrischt werden und über die Vergangenheit geredet wird, anstatt sie totzuschweigen. So wollen wir nicht nur ein Zeichen der Versöhnung setzen, sondern auch einen politischen Akzent, und zwar, dass so etwas auch in einer kleinen Stadt wie Jever möglich ist. Über die Nationalsozialistische Vergangenheit wird hier erst seit drei Jahren öffentlich gesprochen. Mangel an Nachdenken, Verdrängung und Schweigen ärgern, beunruhigen, oder machen fassungslos. Dagegen macht uns Angst, dass sich ja alles wiederholen kann, bestimmt in einer anderen, zeitangepassten Form und sicherlich nicht an den Juden. Seit Beginn der neuen Wirtschaftskrise zeigen sich wieder und immer noch antidemokratische Tendenzen in unserer Gesellschaft, bis hin zu Faschismen, und wiederum sind sie gegen bestimmte Personenkreise oder Denkweisen gerichtet. Wir haben allen Grund aufzupassen!“

Im November 1982 entstand die Idee, die Emigranten einzuladen. Es wurden Adressen gesammelt und an die Stadt die Forderung gestellt, die Organisation zu übernehmen. Nachdem von der Stadt keine verbindliche Zusage zu bekommen war (Bedenken wurden laut, man wüsste ja gar nicht, wie viele der Emigranten einer Einladung Folge leisten würden, wenn …), stellte schließlich die Projektgruppe die Stadtväter vor vollendete Tatsachen: Die auf der ganzen Welt verstreut lebenden Juden wurden einfach angeschrieben und eingeladen.

Die Bevölkerung zeigte sich zunächst recht zurückhaltend, vielleicht, weil es Jugendliche waren, die die Initiative ergriffen hatten und die ganze Angelegenheit deshalb vielen Bürgern wohl nicht seriös genug erschien. Für viele war es dann aber selbstverständlich, als die Aktion angerollt war, auf den fahrenden Zug zu springen. In der Öffentlichkeit sah es fast so aus, als stünde die breite Masse der Jeveraner Bürger hinter der Aktion, auch hinter der Organisation, dabei hatte die Projektgruppe große Mühe, den organisatorischen Aufwand zu bewältigen und musste dabei inhaltliche Abstriche machen.

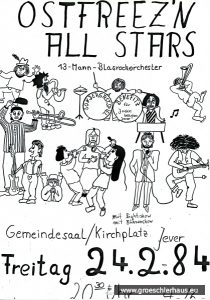

Über 400 Bürger spendeten, jeversche Rockgruppen gaben Benefizkonzerte, die Stadtkantorei sang, es wurden vielerlei Aktivitäten entwickelt, die benötigten 50 000 Mark zusammenzubekommen und so den Besuch der Emigranten in Jever möglich zu machen.

Die offizielle Begegnungswoche begann am 23. April, Ostermontag, mit dem Eintreffen der Emigranten. Es gab bewegte Begrüßungsszenen untereinander, denn viele hatten sich seit der Emigration noch nicht wiedersehen können. Aber auch die Projektgruppe hatte von Anfang an ein herzliches Verhältnis zu ihren Gästen.

Erster offizieller Akt war die Begrüßung im Mariengymnasium, der eine Führung durch die Altstadt folgte. Diese Führung war für die Gäste die erste Begegnung mit ihrer Vergangenheit. Geburtshäuser wurden aufgesucht, Plätze, an denen man mit christlichen Nachbarskindern gespielt hatte, wiederentdeckt. Es war aber auch ein Gang durch Straßen, in denen Leute wohnten, die vor 1933 einfach nur Nachbarn waren und sich danach plötzlich wie Barbaren verhielten, oder aber den Verbrechen teilnahmslos zusahen. Als besonders beeindruckend empfundene Veranstaltungen dieser Woche müssen der Begegnungsabend, das Gespräch mit der Jugend, der Gebetsabend und der ökumenische Gottesdienst hervorgehoben werden.

Am Mittwochabend, dem 25. April, sahen im Gemeindehaus am Kirchplatz viele Jeveraner Bürger ihre ehemaligen jüdischen Klassenkameraden und Freunde wieder. Es wurden viele Kontakte neu geknüpft und viele Fragen gestellt, die zu lange unbeantwortet waren. Es darf aber an dieser Stelle nicht so aussehen, als seien die Mitbürger von damals ohne Hemmungen aufeinander zugegangen. Es dauerte noch eine Weile, bis Mauern und Hemmschwellen überschritten waren.

„Sie kommen mit Entschuldigungen, denen wir etwas skeptisch gegenüberstehen“, sagte Hans Weinstein aus Nottingham nach diesem Abend. Viel unbefangener war die Begegnung mit den Jugendlichen Jevers, die diese Zeit ja nicht mehr miterlebt hatten und so ohne Schuldgefühle auf die Gäste zukamen.

Hassen, sagte Rolf Sternberg während seines Besuches eine Woche vorher, könne er trotz allem nicht mehr, denn wenn man nicht einmal ein Ende zu machen sich bemühe mit all dem Hass, dann könne es nie friedlich werden auf dieser Welt.

Eine pauschale Beurteilung dieser Woche kann ich nicht geben. Sicher, sie war gut und wurde von allen Beteiligten so empfunden. Sie war sehr wichtig für die Gäste, für die alten und die neuen Freunde in Jever und für die Projektgruppe. Sie war von geradezu globaler Bedeutung für den Prozess der Aussöhnung zwischen den Verfolgten, den Verfolgern und der großen Masse, die zusah und nachher nichts gewusst haben wollte. Aber ist das möglich, solange die große Masse das Geschehen, wie auch wie der während der Begegnungswoche, nur aus der Zeitung verfolgt und sich ansonsten zurückhält? Es wird mir mulmig zumute bei dem Gedanken, dass eine solche schweigende Masse den Holocaust ermöglichte und sich so etwas wiederholen könnte.

An vielen Jeveranern ist diese Woche wie ein Film, eine Nachrichtensendung vorbeigegangen: „In Jever sind Emigranten eingetroffen“, Ende! Man hat ja nichts damit zu tun, wie man schon vor 50 Jahren nichts damit zu tun haben wollte, als Juden, Demokraten, Christen und Kommunisten auf offener Straße festgenommen wurden, als man sie in die Konzentrationslager steckte, als Nachbarn einfach so verschwanden. Viele Reaktionen auf die Begegnungswoche zeigen mir, dass ich zwar sehr schlecht über meine Mitbürger urteile, aber in dem Punkt des nicht vorhandenen Interesses leider richtig liege. Für die Stadt Jever, der „Perle Frieslands“, war die Woche ein Image-Gewinn. Aber als der Bürgermeister von einer teilweisen Wiedergutmachung sprach, merkte ich, dass er und andere nicht begriffen haben, worum es in dieser Woche eigentlich ging.

Ich möchte abschließend noch einmal Käthe Löwenberg-Gröschler aus ihrer Rede während des Ehrenempfangs zitieren, in der sie ein Fazit der Begegnungswoche schon vorwegnahm: „Wir nehmen die Genugtuung mit nach Hause, dass ein Teil der Jugend hier heute bestrebt ist, mit der Vergangenheit abzurechnen. Ich möchte hieran noch die Warnung verbinden, wach zu bleiben. Der Dämon der Vernichtung ist angeschlagen, aber nicht tot. Nazis und Neonazis warten immer wieder auf Möglichkeiten.“

(erschienen in „Ostfrieslandmagazin“, 1984/6, S. 28 ff.)