Anlässlich der Verlegung der Stolpersteine für die Familien Fränkel, Hartog, Magnus, Schiff und ter Berg

Am 8. Februar 2025 wurden durch Gunter Demnig auf Initiative einer Arbeitsgruppe an der Cäcilienschule die ersten Stolpersteine in Wilhelmshaven verlegt. Die öffentliche Begehung der Orte und eine Gedenkveranstaltung in der Mensa der Schule fanden am 10. Februar statt.

2025-02-07: „Es ist ein Neubeginn für die Erinnerungsarbeit“

ENGAGEMENT Gunter Demnig verlegt erste Stolpersteine in der Stadt – Ein bewegender Moment in der Marktstraße [Wilhelmshavener Zeitung]

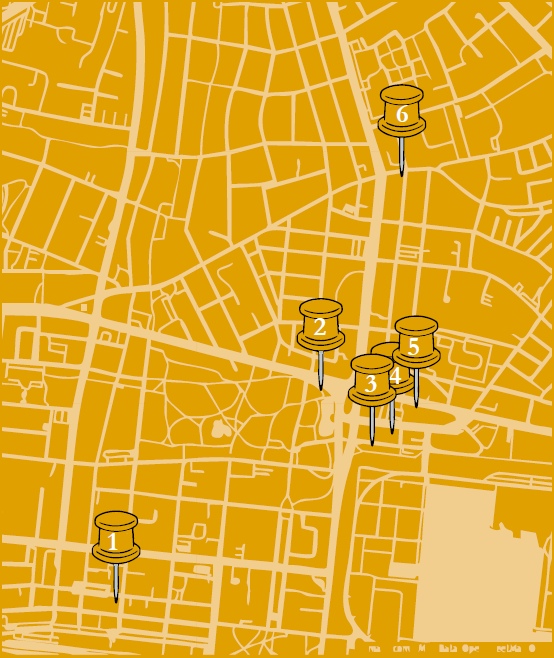

Verlegungsorte der ersten Stolpersteine in Wilhelmshaven

- Die Familien Fränkel, Marktstraße 58

- Fam. Hartog & Adolf Scheuer, Bismarckstraße 107

- Familie Magnus, Flensburger Straße 12

- Reta ter Berg, Müllerstraße 1/Ecke Flensburger

- Familie Schiff, Bismarckstraße 59

- Eheleute ter Berg, Mühlenweg 83

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde in Wilhelmshaven

Im Laufe der 1860er Jahre zogen auch jüdische Menschen in das Gebiet des heutigen Wilhelmshavens. Hier waren sie zunächst Teil der Gemeinde in Neustadtgödens und die Kinder besuchten dort die jüdische Schule. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde die „Israelitische Vereinigung Wilhelmshaven“ gegründet und die hier lebenden Jüdinnen und Juden traten 1899 schließlich geschlossen aus der Gemeinde in Neustadtgödens aus.

Im Jahre 1913 begann die Wilhelmshavener Gemeinde mit dem Bau einer Synagoge an der Börsenstraße, die am 22. September 1915 geweiht wurde und auch von jüdischen Marinesoldaten besucht wurde. Es konnten 400 Personen in der Synagoge Platz finden – deutlich mehr als die jüdische Gemeinde in Wilhelmshaven an Mitgliedern hatte. Mit 239 Mitgliedern erreichte sie 1925 ihren Höchststand. Bei der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 waren in Wilhelmshaven noch 191 jüdische Menschen gemeldet. Bis zur Reichspogromnacht am 9. November 1938 verließen in etwa 100 Jüdinnen und Juden die Stadt. In der Wilhelmshavener Synagoge wurde in der Reichspogromnacht von Mitgliedern mehrerer nationalsozialistischer Organisationen ein Brand gelegt, der am 10. November ein weiteres Mal entfacht wurde, da der erste Brand die Synagoge noch nicht vollends zerstört hatte. Zudem wurden Wohnungen und Geschäfte von Jüdinnen und Juden verwüstet, Fensterscheiben eingeworfen und die jüdische Bevölkerung unter Gewalt zur Jahnhalle gebracht. Von dort wurden jüdische Männer über Oldenburg in das Konzentrationslager Sachsenhausen verschleppt. In den darauffolgenden Jahren wurden die Wilhelmshavener Jüdinnen und Juden, die nicht mehr emigrieren konnten, deportiert und ermordet.

Heute erinnert der Synagogenplatz sowie eine Gedenktafel im Küstenmuseum, der ehemaligen Jahnhalle, an die Verfolgung der jüdischen Bevölkerung Wilhelmshavens. Mit der Verlegung der Stolpersteine werden einzelne Schicksale jüdischer Menschen aus Wilhelmshaven sichtbar gemacht und so an sie und ihr Leben erinnert.

Möge ihr Andenken ein Segen sein.

Zitiert nach: Hartmut Büsing, … so viel‘ unnennbare Leiden erduldet (Homer, Odyssee). Zur Geschichte der Rüstringer und Wilhelmshavener Juden, in: Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung in Rüstringen und Wilhelmshaven Band 2, Wilhelmshaven (1986).

Almost by Leo Hepburn, written on 18 October 2020

1.1 million deaths happened in Auschwitz,

1.1 million tales of evil told.

TRUE TALES

Some members of my family were murdered

in this deadly place.

I want to remember …

one untold story of joy, kindness, and cheese.

My great-great-grandparents,

Hermann and Henny Hartog –

a German Jewish couple –

escaped from Germany

(their life).

Nazis were hunting them down.

They stopped in a village called Arette –

which is almost the French for ‚stop‘.

Almost …Four generations later,

I discover the crest of Arette:

two hogs and four bulls.

Hogs for bravery, a fight to the death.

Bulls for generosity and courage

in the face of danger.

The story wrote itself:

a beautiful village in the mountains,

the delicious smell of sheep‘s cheese,

a smiling community welcoming

two refugees who had looked for a sign,

found safety.

Almost …Leo Hepburn (*2010), der Ur-Ur-Enkel der Familie Hartog, schrieb im Rahmen des Unterrichts ein Gedicht mit dem Titel „Almost“ (dt. „Beinahe“).Die Geschichte steht stellvertretend für alle Opfer des Dritten Reiches, die es möglicherweise „beinahe“ geschafft hätten, ihrem von den Nazis auferlegten Schicksal zu entgehen.

Die Familien Fränkel

Jonas (Jona) Fränkel wurde am 12.10.1874 in Drohobycz geboren. Mit 14 Jahren ging er als kaufmännischer Lehrling nach Hannover und lernte in einem Geschäft für Haushaltswaren. Anschließend arbeitete er zunächst in Hamburg und zog dann nach Wilhelmshaven, wo er sich selbstständig machte. Zusammen mit seinen Brüdern gründete er 1900 die Firma Gebrüder Fränkel. Die Familie betrieb ein großes Geschäft für Haushaltswaren und Wohnbedarf in der Marktstraße mit etwa 20 Angestellten. Ein zweites Geschäft wurde in der Gökerstraße eröffnet. Ab 1931 war Jonas Fränkel zudem Erster Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Wilhelmshaven. Er wurde 1941 nach Lodz deportiert und dort am 16.07.1942 ermordet.

Jenny Fränkel, geb. Lewinski wurde am 29.07.1879 in Marienwerder geboren, wo ihre Eltern ein Kaufhaus betrieben. Auch sie arbeitete dort nach dem Besuch der Höheren Mädchenschule mit und war später Teil der Geschäftsleitung. Nach der Heirat mit Jonas 1903 arbeitete sie im Geschäft ihres Mannes mit. Sie wurde ebenfalls nach Lodz deportiert, wo sich ihre Spur jedoch verliert. Mutter Jenny galt als eine selbstständige und fürsorgliche Mutter, die ihre Kinder sehr liebte. Ihre ältere Tochter Bertha Margot (geboren 1904) heiratete später in die Familie Schulsinger ein und überlebte in Palästina, nachdem sie bereits 1935 emigriert war. Über sie gibt es ebenso wie über Ruth kaum Informationen.

Die zweite Tochter Ruth (geboren am 08.11.1906) zog 1935 nach Hamburg, von wo sie über England in die USA emigrierte. Sie heiratete in die Familie Amson ein und überlebte ebenfalls.

Das jüngste Kind Bernhard (geboren 1906) war gelähmt. Seine Eltern haben alles getan, um ihm die nötige medizinische Versorgung zukommen zu lassen. So wurde er unter anderem in Berlin behandelt. Er starb jedoch am 28.04.1927 und ist in Jever bestattet.

Die Familie lebte gemeinsam mit Angestellten in einer 9-Zimmer-Wohnung auf dem heutigen Außengelände des Gorch- Fock-Hauses (damals Viktoriastraße 21). Beide Töchter arbeiteten ebenfalls lange in Wilhelmshaven im Geschäft mit.

Aufgrund des Boykotts gegen jüdische Geschäfte und die immer weiter zunehmende Verfolgung jüdischer Menschen, mussten die Familien Fränkel ihre Filialen 1938 aufgegeben. Noch im selben Jahr zogen sie nach Hamburg. Da sie durch den Verkauf der Geschäftshäuser doch noch ein beträchtliches Vermögen besaßen, konnten sie zunächst davon leben. Sie mussten jedoch eine „Judenvermögensabgabe“ in Höhe von ca. 25% zahlen. Im Januar 1939 wurden ihre Konten wegen Kapita l f luchtverdachts gesperrt und die Familie musste die Freigabe ihrer monatlichen Lebenshaltungskosten beantragen.

Die Recherche der Familie seines Bruders gestaltete sich deutlich schwieriger. Ignatz Fränkel (geb. am 15.12.1878 in Drohobycz) lebte in Wilhelmshaven, bevor er mit seiner Frau schon 1937 nach Hamburg zog. Er war mit Mathilde Fränkel (geb. Wesermann) verheiratet, die am 29.07.1896 in Barnstorf geboren wurde. Zusammen hatten sie einen Sohn namens Karl- Heinz (geb. 01.01.1922 in Rüstringen), der am 06.03.1936 nach Amsterdam zu Verwandten geschickt wurde.

Ignatz engagierte sich vermutlich im sozialen Bereich und half ärmeren Arbeiterfamilien. Zudem arbeitete er wie Jonas im Familienbetrieb. Er starb vermutlich am 27.05.1937 in Hamburg. Dies erscheint zumindest vor dem Hintergrund der erneuten Heirat seiner Frau als wahrscheinlich. Mathilde heiratete 1939, nach dem Tod ihres Mannes, Siegfried Eichenbronner und lebte mit ihm und dem Stiefsohn Walter, welcher nach Majdanek deportiert wurde, in Illmenau. Sie wurde 1942 zunächst nach Belzec deportiert und noch im selben Jahr in Theresienstadt ermordet.

Sohn Karl-Heinz wurde über Westerborg nach Mauthausen deportiert und dort am 16.09.1941 ermordet. Der dritte Bruder Moritz (geb. 1873), ebenfalls Miteigentümer der Geschäftshäuser, überlebte vermutlich mit seiner Frau Frieda „Fanny“ Fränkel in Belgien.

Darüber hinaus gab es wahrscheinlich noch einen vierten Bruder, Aron, der mittellos in Berlin lebte.

Die Familie Hartog

Henny Hartog (geb. Scheuer) wurde als mittleres von drei Kindern am 21.07.1897 in einer gut situierten Familie in Frankfurt geboren. Nachdem ihre Mutter 1920 starb, heiratete sie Hermann und zog mit ihm nach Jever. Sie war Hausfrau und liebende Mutter. Außerdem war sie Mitglied der jüdischen Gemeinde Wilhelmshaven. Die Familie lebte seit 1929 in der Bismarckstraße 107 in guten Verhältnissen. Das Haus existiert heute nicht mehr. Mit ihrer Familie wurde sie 1938 gezwungen, in ein „Judenhaus“ in der Tonndeichstraße zu ziehen. Darauf verschlechterten sich die Lebensumstände der Familie. Hermann Hartog wurde am 22.02.1887 in Aurich geboren und hatte drei Geschwister. Er war Kantor, Lehrer und Schächter der jüdischen Gemeinde in Jever und später auch in Wilhelmshaven, wobei er im weiteren Verlauf an beiden Orten auch die Rolle des Rabbiners übernahm, da es kaum noch ausgebildete Rabbiner gab. Nach der „Reichskristallnacht“ 1938 wurde Hermann mit weiteren jüdischen Männern festgenommen und ins Konzentrationslager Sachsenhausen deportiert. Mit der Bedingung, Deutschland zu verlassen, wurde er später wieder freigelassen. Das Ehepaar, das ihre Töchter zuvor nach England geschickt hatte, floh nach Belgien. Nach der deutschen Invasion in Belgien fanden sie 1940 Zuflucht im Dorf Arette in Südwest- Frankreich. Ihre geplante Emigration in die USA scheiterte trotz großer Bemühungen. In Arette wurden sie Ende August 1942 von französischen Polizisten festgenommen und nach Auschwitz deportiert, wo sie beide am 06.09.1942 ankamen und am gleichen Tag in einer Gaskammer ermordet wurden.

Lore Hepburn (geb. Hartog) wurde am 10.11.1924 als erste Tochter geboren. Sie ging für wenige Jahre in Wilhelmshaven zur Schule, bis das Juden verboten wurde. Zu ihrem Schutz und für eine bessere Bildung wurde sie 1937 von ihren Eltern nach England geschickt, wo sie bei einem jüdischen Paar unterkam und zur Schule ging. 1944 heiratete sie Ron Hepburn, mit dem sie einen gemeinsamen Sohn, Peter, hatte. Lore verstarb im Februar 2016 im Alter von 92 Jahren in Brighton, England.

Inge Sinden (geb. Hartog) wurde am 04.12.1926 als jüngste der Hartogtöchter geboren. Aufgrund der zunehmenden Ausgrenzung war es sehr schwierig für sie, in Deutschland zur Schule zu gehen, weshalb sie lange Probleme mit dem Lesen und Schreiben hatte. Inge verließ Deutschland am 01.12.1938 mit dem ersten Kindertransport und kam am Folgetag bei ihrer Schwester in England an. Sie heiratete 1961 Peter Sinden, ihre Ehe blieb kinderlos. Die Familie Hartog Inge verstarb im Dezember 2015 im Alter von 89 Jahren in Haywards Heath, England.

Ebenfalls im Haus an der Bismarckstraße lebte auch Adolf Scheuer (geb. 20.06.1864 in Mainz), der Vater von Henny. Er war nach dem Tod seiner Frau 1920 zu seiner jüngsten Tochter Cilly nach Berlin gezogen. Als diese 1929 unerwartet starb, zog er zeitweise zu seinem einzigen noch lebenden Kind Henny. Aufgrund seines Alters wurde er 1938 nicht gemeinsam mit Hermann verhaftet. Er wurde jedoch im September 1942 von Frankfurt, wo er inzwischen lebte, nach Theresienstadt deportiert und am 10.12.1942 dort ermordet.

Peter Hepburn, der Enkel von Henny und Hermann Hartog, lebt heute mit seiner Frau Ainslie und den Kindern und Enkeln in England. Seit einem Zufallsfund recherchierten sie die Familiengeschichte und Ainslie wird 2025 dazu das Buch „In the Footsteps of the Holocaust. The Story and Letters of a German Jewish Family“ veröffentlichen.

Die Familie Magnus

Die jüdische Familie Magnus aus Wilhelmshaven, bestehend aus Gottlieb Magnus, Margaretha Magnus (geb. Schiff) und deren Tochter Antonie Magnus, hat eine bewegende Geschichte, die eng mit der Entwicklung der jüdischen Gemeinde in der Region verbunden ist. Im 19. und frühen 20. Jahrhundert war Wilhelmshaven ein wichtiger Standort für Handel und Marine, was viele Familien in die Gegend zog. So auch die Familie Magnus. Dort trafen Gottlieb und Margarethe zum ersten Mal aufeinander und heirateten schließlich am 20. Juli 1910 in Wilhelmshaven. Anschließend ließen Sie sich in der Flensburger Straße häuslich nieder. Am 20. Dezember 1921 wurde ihre erste und einzige Tochter Antonie Magnus geboren.

Gottlieb Magnus, welcher am 15. September 1883 in Hannover geboren wurde, hatte im Ersten Weltkrieg gedient und war ein angesehener Marineingenieur und damit einer der ersten Juden in einer so angesehenen Position in Wilhelmshaven. In seinem Führungszeugnis wird Gottlieb als pflichttreu, eifrig, zuverlässig und mit einem guten technischen Verständnis beschrieben. Außerdem war sein Verhalten stets vorbildlich und seine Familie hatte bei ihm immer höchste Priorität.

Seine Frau Margaretha wurde am 14. August 1889 in Gröbzig/Anhalt als Tochter von Julius Schiff und Sara Schiff, geb. Cohn geboren. Sie hatte noch drei Geschwister.

Das Leben der Familie Magnus wurde trotz des Ranges von Gottlieb Magnus durch die nationalsozialistische Herrschaft in Deutschland dramatisch verändert. Mit dem Aufstieg des NS-Regimes in den 1930er Jahren erlebten jüdische Bürger zunehmende Diskriminierung und Verfolgung. Wenige Jahre nach der Machtübernahme sahen sie sich daher gezwungen, Wilhelmshaven zu verlassen und lebten künftig in Hamburg.

Dort wohnten sie unter anderem in der Osterstraße 19 mit Gustav Magnus, Gottliebs Vater (geb. 04.02.1852), dessen Frau Cato Magnus (geb. Lorje) schon 1929 verstorben war, zusammen. Zeitweise wohnte auch Julius Schiff, Margarethas Vater, bei ihnen. Tochter Antonie besuchte in dieser Zeit die Schneiderschule in der Heimhuder Straße 70, in welcher jüdische Frauen damals noch ausgebildet wurden. Sie blieb unverheiratet.

1939 erkrankte Margaretha an Krebs und musste in den Folgejahren mehrfach im Israelitischen Krankenhaus in Hamburg stationär behandelt werden. Während eines solchen fast zweijährigen Aufenthalts bis November 1941 wurden ihr Mann Gottlieb und Tochter Antonie am 11. Juli 1942 nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. Ihr Schwiegervater Gustav Magnus wurde eine Woche später ebenfalls deportiert. Man brachte ihn nach Theresienstadt, wo er am 18. März 1943 ermordet wurde. Auch Margaretha konnte diesem Schicksal nicht entgehen und wurde schließlich am 23. Juni 1943 aus dem Altenheim, in dem sie inzwischen lebte, nach Theresienstadt deportiert. Dort erlag Margaretha Magnus am 15. April 1944 den schweren Bedingungen des Konzentrationslagers.

Die Familie Schiff

Zu der jüdischen Familie Schiff gehörten Julius und seine Frau Sara mit ihren drei Töchtern Margaretha, Frieda und Erna sowie dem gemeinsamen Sohn Walter.

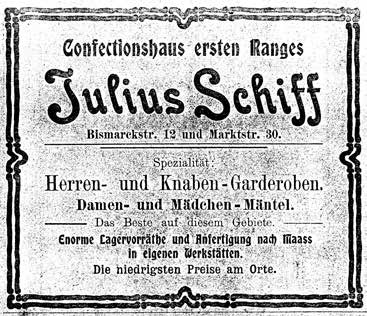

Julius Schiff wurde am 28. November 1859 in Gröbzig geboren. Dort lebte und arbeitete er lange Zeit als Kaufmann. Erst etwa zwei Jahre nach der Hochzeit mit Sara zogen sie 1890 als Familie nach Wilhelmshaven. Julius kaufte dort ein bestehendes Bekleidungsgeschäft. Er lebte Die Familie Schiff mit seiner Familie unter anderem in der Bismarckstraße 59 und führte den Betrieb J. Schiff & Co (ehemals M. Philipson) zusammen mit seinem Schwager Albert Cohn. Sie eröffneten später eine weitere Filiale in der Marktstraße. Außerdem war Julius Schiff Rendant der jüdischen Gemeinde Wilhelmshaven.

Da auch Familie Schiff Opfer der nationalsozialistischen Ideologie wurde, war er mit seinen Kindern gezwungen, umzuziehen. Tochter Erna beschreibt später, dass ihr Vater Julius sich immer bemüht hatte, seine Kinder in Sicherheit zu bringen, da er fest mit seiner Verhaftung rechnete. So brachte er seine Kinder unter anderem bei Verwandten in den vermeintlich sicheren großen Städten unter. Julius selbst lebte zuletzt im „Judenblock“ in Hamburg und verstarb dort am 13. März 1942 im Alter von 83 Jahren an einer Lungenentzündung.

Über seine Frau Sara (geb. Cohn am 16.07.1869) ist abgesehen von der Eheschließung mit Julius im Jahr 1888 wenig bekannt. Sie starb vermutlich am 28.07.1930.

Die älteste Tochter Margaretha heiratete in die Familie Magnus ein.

Die zweite Tochter Frieda starb 1891 mit nur einem Jahr und wurde in Jever beigesetzt.

Erna wurde am 17.04.1893 in Wilhelmshaven geboren und heiratete später den Nicht-Juden Adolf Hirche aus Jever. Sie überlebte das NS-Regime schwer gebeutelt und starb 1959. Sie wird zu einem späteren Zeitpunkt im Kontext ihrer eigenen Familie vorgestellt.

Der einzige Sohn Walter wurde am 01.10.1896 in Wilhelmshaven geboren. Er ging 1903 auf das Kaiser-Wilhelm- Gymnasium, wo er äußerst gute Zeugnisse bekam. Walter spielte im Verein „Frisia“ Fußball und war beim Wandervogel. Er kämpfte im Ersten Weltkrieg, wo ihm aufgrund seiner Religion schon damals eine Beförderung verwehrt wurde. Walter begann seine kaufmännische Ausbildung 1919 in einer Hutfabrik. Er arbeitete anschließend unter anderem als Geschäftsführer der EPA-Karstadt und heiratete im Dezember 1927 die orthodoxe Jüdin Alice Wolf aus Köln. Gemeinsam zogen sie nach Essen. Im Januar 1933 verkauften sie dort ihr Haus und reisten über Hamburg und Kopenhagen nach Panama, wo sie im Frühjahr 1933 ankamen. Im Juli 1940 wanderten sie in die USA (New York) aus. Walter hielt sich zunächst mit Gelegenheitsjobs über Wasser. 1956 wurde er dann im Warenhaus „John Wanamarker“ angestellt. Er starb 1977 in den USA.

Die Familie ter Berg

Die Eltern von Levie, Hartog und Sophie ter Berg aus Ritterhude, hatten ursprünglich ein hohes Ansehen, da sie sehr erfolgreiche Unternehmer waren. Ihre Familien- und Unternehmensgeschichte kann bis 1730 zurückverfolgt werden und hat ihren Ursprung in Groningen. Die Familie ter Berg zog schließlich nach Ritterhude, wo sie ein Geschäft für Bettwäsche, Kleidung und Kleinwaren führte. Insgesamt gehörten zur Familie ter Berg fünf Kinder. Alle Familienmitglieder waren aufgrund ihrer hochgeschätzten freundlichen Art bis 1933 sehr beliebt.

Der älteste Sohn Levie wurde am 26.08.1882 in Ritterhude geboren und zog nach seiner Kindheit in Ritterhude nach Wilhelmshaven, um dort die Kaufmannstradition der Familie weiterzuführen.

In unserer Hafenstadt traf er Clara Vohs, die er 1905 heiratete. Clara stammte aus Wilhelmshaven, wo sie am 26.10.1878 geboren wurde. Sie gründeten eine Familie und bekamen vier Töchter. Ihr Haus existiert heute wie viele Häuser der Stadt nicht mehr. Es muss aber am Platz der heutigen Nr. 83 im Mühlenweg an der Kreuzung zur Friederikenstraße gestanden haben. Sie führten vermutlich zunächst gemeinsam ein Fleischwarengeschäft und waren später als Handelsvertreter aktiv. Die Quellenlage ist hier teilweise nicht ganz deutlich.

Levie und Clara ter Berg wurden 1941 gemeinsam nach Riga deportiert und am 06.12.1941 dort ermordet.

Die älteste Tochter Reta (teilweise auch Rita genannt) wurde in der zweiten Hälfte des Jahres 1906 in Fedderwarden geboren. Sie lebte später in der damaligen Grünstraße 12. Das Wohnhaus existiert heute nicht mehr und würde heute an der Müllerstraße/Ecke Flensburger Straße stehen. Reta arbeitete als Graphologin und blieb vermutlich unverheiratet. 1940 wurde sie gezwungen, nach Berlin-Charlottenburg umzusiedeln.

Reta wurde später nach Riga deportiert, der genaue Zeitpunkt ist unklar. Dort wurde sie am 22.10.1942 ermordet.

Retas Schwestern werden später noch in den Kontexten ihrer eigenen Familien vorgestellt und sollen daher hier nur kurz Erwähnung finden.

Hanna wurde 1907 geboren. Sie ließ sich 1932 vor ihrer Hochzeit taufen, da sie wohl auch vorher keine Beziehung zu ihrem jüdischen Glauben gehabt hatte. Stattdessen beschreibt ihre Tochter Ingrid Willing sie 2008 wie folgt: „Sie trug einen Bubikopf, aß heimlich Schweinefleisch.“ Sie war verheiratet mit Kurt Geber (1905-1985), einem Nicht-Juden. Gemeinsam zogen sie vermutlich 1936 nach Wuppertal und bekamen drei Kinder. Hanna starb 1954 in Düsseldorf.

Bertha folgte am 23.02.1909 als dritte Tochter der Familie. Sie heiratete Moschek „Josef“ Zabner (geb. 1899). Sie wurde mit ihrer Familie nach Auschwitz deportiert und dort im Januar 1943 ermordet.

Tochter Frieda wurde am 08.11.1912 in Wilhelmshaven geboren. Sie heiratete am 29.12.1938 Ernst de Taube (geb. 1889) und wohnte mit ihm in Wilhelmshaven. Vermutlich wurden auch sie 1940 zur Umsiedlung nach Berlin gezwungen. Auch Frieda wurde in Auschwitz ermordet.

Einzig Tochter Hanna überlebte somit das Dritte Reich.

Es ist Zeit, sich an die Vergessenen zu erinnern!

Unser Projekt „Stolpersteine in Wilhelmshaven“ entstand durch eine spontane Idee im Geschichtsunterricht der 10c (Schuljahr 2023/24) an der Cäcilienschule, als die Reichspogromnacht in Wilhelmshaven und das heutige Gedenken daran thematisiert wurde.

Wir waren von Anfang an begeistert, selbst aktiv zu werden, um an den Holocaust und die unzähligen Opfer hier in Wilhelmshaven zu erinnern – vor allem in einer Zeit, in der es wieder vermehrt rechtsextreme und antisemitische Einstellungen und Straftaten in Deutschland allgemein, aber auch in Wilhelmshaven und der Umgebung gibt.

Die Art der Erinnerung durch Stolpersteine gefiel uns besonders gut und so machten wir uns im Frühjahr 2024 an die Arbeit. Vor uns lagen unzählige Gespräche und umfangreiche Recherchearbeiten. Ein besonderes Highlight während dieser Zeit war der Kontakt zu Peter und Ainslie Hepburn, die uns im September in der Schule besuchten und von ihrer Familie, der Familie Hartog, berichteten.

Über viele Wochen hinweg bemühten wir uns darum, das Schicksal von fünf Familien zu recherchieren, um es durch das Stolpersteine-Projekt wieder sichtbar werden zu lassen. Uns war dabei besonders wichtig, nicht nur „Daten und Fakten“ zu recherchieren, sondern mehr über diese Menschen herauszufinden: Wer waren sie? Was machte sie aus? Welchen Tätigkeiten gingen sie nach?

Dass das manchmal nicht so einfach ist, mussten wir auch so manches Mal feststellen. Und dennoch sind wir froh, dass wir bei der Verlegung der ersten Stolpersteine nun 20 Menschen im Stadtbild wieder sichtbar werden lassen und ihnen gedenken können. Wir können durch unsere Arbeiten das Geschehene nicht ungeschehen machen, aber wir können die Erinnerung an die Menschen wachhalten und uns dafür einsetzen, dass sich die Geschichte nicht wiederholt.

Der Anfang ist gemacht und wir werden als Schule daran weiterarbeiten, möchten aber auch alle anderen dazu ermutigen, sich hier und in anderen Orten gegen das Vergessen dieser Menschen einzusetzen und gegen Unrecht aufzustehen.

Diese Familiengeschichten sind ein eindringliches Beispiel für die Auswirkungen des Antisemitismus und der Verfolgung auf das Leben von Individuen und ganzen Familien. Deswegen ist es so wichtig, solche tragischen Geschichten zu bewahren und zu erzählen, um das Bewusstsein für die Vergangenheit zu schärfen und die Lehren daraus für die Zukunft zu nutzen.

Möge ihr Andenken ein Segen sein.

Wir möchten Danke sagen!

Ohne die Unterstützung von so vielen Seiten wäre die Umsetzung dieses Projektes nicht möglich gewesen.

Wir möchten dem Oberbürgermeister Carsten Feist, dem Kulturausschuss und den Technischen Betrieben der Stadt Wilhelmshaven für ihre Zustimmung, Unterstützung und Bestärkung danken. Danken möchten wir auch der NeueMedienGestalten GmbH für die Umsetzung und den Druck der Broschüre.

Wir möchten dem Küstenmuseum und dem Stadtarchiv Wilhelmshaven danken, die uns in unserer Recherche unterstützt haben. Ein besonderer Dank gilt Hartmut Peters vom GröschlerHaus Jever, welcher uns mit Rat und Tat zur Seite stand und ein wichtiger Ansprechpartner war. Auch Peter und Ainslie Hepburn möchten wir dafür danken, dass sie so offen ihre Familiengeschichte mit uns teilten und uns in unserem Projekt voranbrachten.

Wir möchten allen Spenderinnen und Spendern danken, ohne deren finanzielle Unterstützung das Projekt Stolpersteine Wilhelmshaven nicht möglich gewesen wäre. Ebenso möchten wir der August- Desenz-Stiftung und der Gerd- Möller-Stiftung, der Sparkasse Wilhelmshaven danken.

Und nicht zuletzt möchten wir auch unserer Schulgemeinschaft und besonders unserem Schulleiter Günter Barkam dafür danken, dass sie uns in unserer Arbeit unterstützt und Freiräume ermöglicht haben.